飞墨大师蓝墨先生《笔墨奴役考》全文

“我不过是前人之后,第一个彻底弃笔而已。”

“飞墨:非笔、非书皆可使墨也。”

——蓝墨先生

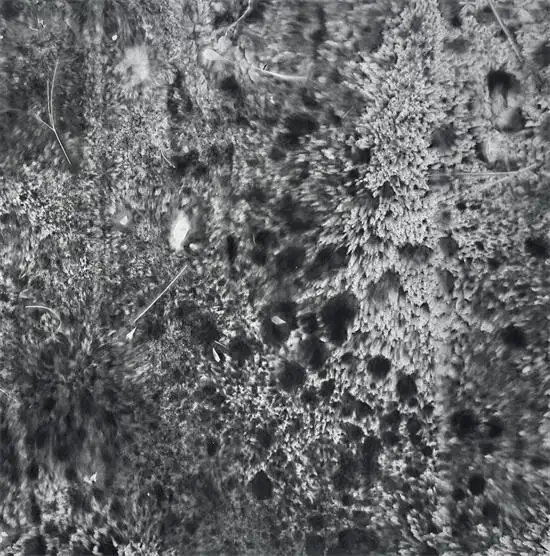

蓝墨先生2024年飞墨作品

《笔墨奴役考:论明清书画关系异化

与飞墨创作的艺术史关系》

(蓝墨先生2024.成都)

一、书画同源论的异化与权力重构

自唐代张彦远提出"书画同体而未分"(《历代名画记·叙画之源流》)以来,书画关系始终是中国艺术史的核心命题。赵孟頫以"石如飞白木如籀"(《松雪斋集》)将书法笔法植入绘画本体,实为文人集团重构艺术话语权的开端。至董其昌标举"士人作画当以草隶奇字法为之"(《画禅室随笔》),书画同源论已异化为"书奴役画"的理论工具。清代方薰更将绘画贬为书法附庸:"画法全关书意,转书法用笔为画法用笔"(《山静居画论》),这种等级秩序的确立,标志着文人画彻底沦为笔墨程式的竞技场。

考其根源,明代科举制度下文人阶层通过书法确立文化特权,沈周"画家以正锋为难"(《石田论画山水》)的宣言,实为将绘画纳入士大夫身份认同体系的政治策略。文徵明在《跋李龙眠孝经图》中强调"用笔全类书法",实则是通过技术规范完成文化权力的再生产。这种异化直接导致水墨本体的萎缩:郭熙《林泉高致》中"墨分五彩"的丰富层次被简化为中锋线条的单调演绎,米芾《画史》记载的泼墨实验遭到系统性压抑。

二、中锋霸权的技术牢笼

书法性用笔对绘画的统治,在技术层面形成三重枷锁:其一,生理机制上,强调"腕平掌竖"(丰坊《书诀》)的书写姿势,迫使画家放弃肩肘运墨的自由;其二,材料选择上,强制使用弹性毛笔,扼杀帛书、漆画等非笔性媒介的探索可能;其三,审美标准上,将"屋漏痕""锥画沙"(颜真卿《述张长史笔法十二意》)等书法术语强加于绘画评价体系。石涛虽倡"一画论",但其"腕不虚则画非是"(《苦瓜和尚画语录·运腕章》)的训诫,仍深陷书法生理学的桎梏。

这种霸权造成的艺术损失触目惊心:敦煌莫高窟103窟《维摩诘经变》(敦煌研究院《敦煌石窟内容总录》)中自由泼染的唐代遗韵消失殆尽;梁楷《泼墨仙人图》的墨韵革命沦为绝响;徐渭"不求形似求生韵"(《墨葡萄图》题跋)的宣言,最终仍被收编入笔法体系。水墨语言在书法程式的规训下,丧失了五代荆浩《笔法记》所载"可忘笔墨,乃有真景"的艺术自觉。

三、非书传统的突围与重生

考古发现揭示的非笔性墨法传统,构成了颠覆书画等级制的潜流。新石器时代彩陶的拍印纹样(张朋川《中国彩陶图谱》),战国帛书的硬笔书写痕迹(李学勤《简帛佚籍与学术史》),皆证明墨法早于笔法存在。张彦远记载张璪"以手摸绢素"(《历代名画记》),王墨"脚蹙手抹"(朱景玄《唐朝名画录》)的创作方式,暗示着被文人画论遮蔽的另类谱系。赵孟頫贬斥的"近世画手但知用笔纤细,傅色浓艳"(《松雪斋集》),恰从反面印证了非书法性墨法在宋元时期的顽强存在。

现代艺术家的实践更彻底解构了笔墨霸权:傅抱石打破中锋迷信的"抱石皴",源自对日本南画(《傅抱石美术文集》)的跨文化觉醒;赵无极用油画刮刀创造的"飞白"效果(《赵无极自传》),实现了墨法的物质性解放;刘国松"革中锋的命"(《中国现代画的精神内涵》)的宣言,呼应了海德格尔"艺术作品的本源在于存在真理的自行置入"(《艺术作品的本源》)的现代性诉求。这些探索使水墨回归其本质——如布朗库西所言"艺术即自由"(《艺术家的道路》),在杜尚"艺术要么是剽窃要么是革命"(《绿盒子笔记》)的维度中重获新生。

蓝墨先生2023年飞墨作品

结语:破茧与重构

从八大山人简笔鱼鸟的禅意到波洛克行动绘画的滴洒,艺术史证明:真正的水墨精神不在笔法程式,而在材质与心性的直接对话。飞墨创作的价值,不仅在于技术层面的突破,更是对艺术本体的哲学回归——当水墨挣脱"书画同源"的理论枷锁,方能在梅洛-庞蒂"身体现象学"(《知觉现象学》)的维度中,实现"墨非墨""笔非笔"的真性显现。这种解放既是向敦煌壁画自由墨韵的致敬,更是对未完成的现代性承诺的践行。

(2024年于成都·蓝墨先生)

> 参考文献:

> 1. 俞剑华《中国画论类编》,人民美术出版社,1986

> 2. 石守谦《风格与世变》,北京大学出版社,2008

> 3. 高居翰《气势撼人》,三联书店,2009

> 4. 徐复观《中国艺术精神》,商务印书馆,2010

> 5. 敦煌研究院《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996